Urandeals: Lieferketten und Verarbeitung – Wie die Europäische Union den Brennstoff-Nachschub für den Betrieb von Atomkraftwerken organisiert

In Deutschland muss die Bundesregierung demnächst entscheiden, ob sie zulässt, dass künftig in einer Uranfabrik im westfälischen Lingen der russische Atomgigant Rosatom beteiligt werden darf, um die Herstellung von Uran-Brennelementen für den Einsatz in osteuropäischen Atommeilern zu ermöglichen. Die Uranfabrik in Lingen gehört ausgerechnet dem französischen Atomkonzern Framatome. Denn sonst könnte der zu den USA zählende Konzern Westinghouse (mit seinem Sitz in Schweden) den Deal allein machen. Und wie ist das mit Sanktionen und Krieg Russlands in der Ukraine? Wie sieht es in der EU mit der Uranversorgung und mit dem Brennstoff für die Atommeiler aus? Die „Agentur der Europäischen Atomenergiegemeinschaft“ hat den Jahresbericht 2024 vorgelegt.

- Alles über Westinghouse auf umweltFAIRaendern.de und außerdem hier: Uran-Brennstoff für russische Reaktoren in Osteuropa – Westinghouse und Kunden

- Auch der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages hat sich mit dem Thema Uranversorgung befasst: „Globaler Markt für Uran und Brennelemente“ – 22. Oktober 2024. Siehe direkt auch hier als PDF. Außerdem aus 2023 zum Thema „Uran aus Niger“ (PDF und direkt auch hier). Siehe außerdem „Uranium 2024: Resources, Production and Demand“ von NEA und IAEA – © OECD 2025 – NEA No. 7683 – NUCLEAR ENERGY AGENCY – ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT – und direkt hier als PDF.

In 2024 stammen immer noch „mehr als 40 % der Importe weiterhin aus GUS‑Ländern, insbesondere Russland und Kasachstan“, so die Agentur. Ein Uran-Deal in Lingen mit der Beteiligung Russlands würde diesen Trend sicher nicht umkehren. Zumal Lieferländer wie der Niger nicht mehr zur Verfügung stehen.

- „The Euratom Supply Agency 2024 Annual Report was published“, teilt die zu Euratom gehörende Agentur mit Datum 8. Juli 2025 mit und stellt das sogenannte Draftlayout hier als PDF vor. Der Bericht ist außerdem direkt hier online.

- Von wegen Sanktionen: Russisches Atomknowhow und Uran-Brennstoff treiben weiterhin westliche Atombranche

- Über 380.000 kg Uranbrennstoff: Russische Atomtransporte und der nukleare Weiterbetrieb der Uranfabrik in Lingen

- Urangeschäfte mit nuklearem Brennstoff – Geopolitik: USA, Frankreich, Russland …

Der jetzt neue Bericht für das Jahr 2024 liefert viele Informationen über den Stand und die Entwicklungen in Sachen Uranbeschaffung und Kernbrennstoffversorgung für die Atommeiler innerhalb der EU. Gern wird das ganze auch als Lieferkette bezeichnet. Seit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine ist die gesamte Energieversorgung der EU und der Welt ins Rutschen bekommen.

- Atombrennstoff: Frankreich investiert mit Hilfe der EU in Erweiterung der Urananreicherung Georges-Besse-II

- Trotz Krieg: Ungestörte Urangeschäfte – Russisches Uran über emsländisches Lingen nach Kasachstan für Chinas AKW mit französischer Hilfe und deutschen Genehmigungen

- Siehe zur nuklearen Zusammenarbeit Frankreichs mit dem zur GUS gehörenden Kasachstan auch diese Meldung. Diese Kooperation, bekräftigt in 2023, an der auch Rosatom beteilig ist, soll auch die Verbindung zum chinesischen Atom-Brennstoff-Markt für Frankreich weiter öffnen. Lieferungen von Maschinen und Uranstäben erfolgten wiederholt aus Deutschland vom Standort in Lingen.

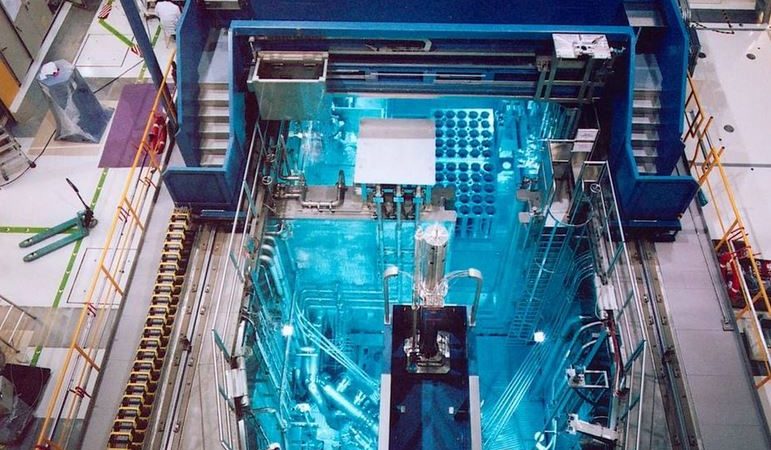

Öl, Gas, andere Brennstoffe und natürlich auch die Atomenergie mitsamt der Uran-Erz-Minen, der Verarbeitung zu Yellow-Cake, der Umwandlung in mehreren Schritten zu Uranhexafluorid, die danach notwendige Anreicherung des spaltbaren Isotops Uran235 bis hin zur Fertigung von Brennstoff-Tabletten und den Einbau und Montage in die jeweils erforderlichen und speziell an die Reaktoren angepassten Brennelemente, all das ist Thema in dem Bericht. Auch Plutonium in Form von MOX oder bereits bestrahltes und rezykliertes Uran kommen innerhalb der EU in Atomreaktoren zum Einsatz.

- Risiken und Bedenken gegen russische Beteiligung an Atomfabrik in Lingen – Linke MdB fragt Bundesregierung

- Grüner Antrag im Bundestag gegen Atomkooperation mit russischem Konzern in Lingen – Westinghouse beliefert AKW Temelin

Die ESA betrachtet allerdings hierbei nur den zivilen Teil, denn nur dafür ist sie zuständig. Ein Atomwaffenstaat wie Frankreich wird in seinen militärischen Aktivitäten mit Kernbrennstoffen nicht in der Weise überwacht.

Die Zusammenarbeit von Frankreich mit Russlands Rosatom basiert auf 2021 unterzeichneten Verträgen. Bei der Unterzeichnung waren Macron und Putin persönlich anwesend. Darin wird eine Ausweitung aller nuklearer Aktivitäten zwischen den beiden Atom-Staaten vereinbart.

Zu aktuellen Debatte über eine engere Zusammenarbeit Deutschlands mit Frankreich bzw. innerhalb der EU mit Blick auf Atomwaffen siehe auch:

Dokumentation:

umweltFAIRaendern hat die englische Zusammenfassung des ESA-Berichts für 2024 per KI übersetzen lassen. Das unbearbeitete und damit möglicherweise auch nicht immer korrekte Übersetzungsergebnis ist hier gleich als Dokumentation. Darunter findet sich das englische Original.