AKWs Tihange und Doel stilllegen – Machbar ohne Braunkohlestrom von RWE

Die Stilllegung der beiden maroden Atomreaktorblöcke von Tihange 2 und Doel 3 in Belgien ist sofort machbar und braucht keinen zusätzlichen Braunkohlestrom von RWE. Der NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hatte letztes Wochenende vorgeschlagen, weitere Stromtrassen nach Belgien auszubauen und mit dem klimaschädlichen Braunkohlestrom von RWE den Atomausstieg in Belgien zu betreiben. Anika Limbach von der Initiative AntiAtomBonn hatte bereits im Sommer eine Studie des damals noch grünen NRW-Umweltministers Remmel von Ende 2016 kritisiert und auch aufgezeigt, dass Belgien eine Vielzahl eigener Handlungsmöglichkeiten für die Stilllegung hätte. Die beiden genannten Reaktoren haben tausende von Rissen im Reaktordruckbehälter und gelten als extrem gefährlich. Auch die Bundesumweltministerin verlangt von Belgien die Stilllegung. Dennoch wird weiterhin von den deutschen Uranfabriken in Gronau und Lingen Uranbrennstoff an diese Reaktoren geliefert. Ein breites Bündnis von Anti-Kohle- und Anti-Atom-Organisationen fordert jetzt die Stilllegung von Tihange und Doel – ohne Klimakiller.

- Belgische Risiko-Reaktoren Tihange und Doel: Bundesumweltministerin für Abschaltung

- Terror-Anschläge in Belgien: AKWs Tihange und Doel (teil)evakuiert

Im Freitag und auch auf der Homepage von AntiAtomBonn hat Anika Limbach sich intensiv mit der Ende 2016 vom NRW-Umweltministerium vorgelegten Studie auseinander gesetzt und die Handlungsmöglichkeiten und Alternativen der belgischen Regierung aufgezeigt, um die umstrittenen Reaktoren endlich abzuschalten. „Wie schnell kann Belgien aussteigen„, fragte sie in einer Langfassung bei AntiAtomBonn und kritisiert dabei die Prämissen einer Studie des „Büros für Energiewirtschaft und technische Planung“ (BET) mit dem Titel „Diskussionsbeitrag zur Stromversorgung Belgiens im Falle eines Atomausstieges“ im Auftrag des NRW-Umweltministeriums (hier direkt als PDF zum download).

BET fasste seine Untersuchungen in der über 60-seitigen Studie zusammen: „Die Untersuchung hat generell eindrucksvoll gezeigt, dass – historisch bedingt – das belgische Stromsystem stark auf die derzeitigen Kernkraftwerkskapazitäten ausgelegt ist. Es wurde deutlich, dass eine Transformation im Sinne eines vollständigen Kernenergieausstieges eine große Herausforderung darstellt, die nicht „über Nacht“ und „auf Knopfdruck“ vollständig umsetzbar ist. Eine solche Transformation bedarf vielmehr hoher innenpolitischer Anstrengungen in Belgien. Auch länderübergreifend erscheint ein vertrauensvoller Kooperationsansatz notwendig, da eine Vielzahl nationaler und länderübergreifender Maßnahmen sorgfältig geplant und ineinandergreifend umgesetzt werden müssen, um eine solche Transformation sicher umsetzen zu können.“ (S. 63)

Außerdem heißt es dort, dass „unter den angenommenen Randbedingungen ein teilweiser Kernenergieausstieg der Blöcke Tihange 2 und Doel 3 bereits in 2020 umsetzbar ist“.

Eben diese Randbegingungen, die BET gesetzt hat, kritisiert Limbach: „Ein genauerer Blick auf die Studie, ihre Prämissen und die Fakten, die ihr zugrunde liegen, verändert jedoch das Gesamtbild. Eines sollte man wissen: Rein technisch wäre ein sofortiger und kompletter Atomausstieg in Belgien möglich. Das würden auch die Autoren der Studie nicht bestreiten. Im Sommer ist die Stromnachfrage sowieso geringer. Die Höchstlasten betragen etwa die Hälfte der winterlichen Lastspitzen, sodass momentan Atomstrom eigentlich überflüssig ist. Nach Abschalten aller Reaktoren könnten die Monate bis zum Herbst genutzt werden, um das moderne Gaskraftwerke „Claus C“, das auf niederländischer Seite nah der Grenze zu Belgien liegt, wieder in Betrieb zu nehmen. Der zu einem GuD-Kraftwerk ausgebaute Block C hat die enorme Kapazität von 1,3 GW. Aus wirtschaftlichen Gründen steht das Kraftwerk seit Jahren still. Gleichzeitig könnte man große Batteriespeicher und Gasturbinen, abgestimmt auf den Netzbedarf, an speziellen Standorten errichten. Auch ohne weitere Übertragungsnetze ins Ausland könnte man damit sogar im Winter den Atomstrom vollständig und flächendeckend ersetzen. Um solche Maßnahmen in Gang zu bringen, sind unterstützende wirtschaftliche und politische Rahmenbedingungen notwendig, die zur Zeit aber nicht ansatzweise bestehen. Deshalb haben die Autoren nur Faktoren in ihre Berechnungen einbezogen, die in der jetzigen Lage realistisch erscheinen.“

Und im Freitag schreibt die Autorin: „Mit dem notwendigen politischen Willen könnte man innerhalb kürzester Zeit Rahmenbedingungen schaffen, mit denen Gaskraftwerke wieder rentabler, große Batteriespeicher gefördert und Energiesparpotentiale ausgeschöpft würden. Vor allem das sogenannte Lastmanagement – eine energiewirtschaftlich sehr hilfreiches Instrument – ließe sich problemlos ausbauen. Dabei wird mit bestimmten Firmen vertraglich vereinbart, dass in Stunden hohen Energieverbrauchs die Stromlieferungen ausgesetzt werden können. Darüber hinaus wird durch Maßnahmen das Netz entlastet.“

- Bitte unter den genannten Links weiter lesen! Zum Atomausstieg in Deutschland mit Blick auf die noch laufenden Atomreaktoren, hatte Anika Limbach hier über die Sofort-Ausstiegs-Möglichkeiten berichtet.

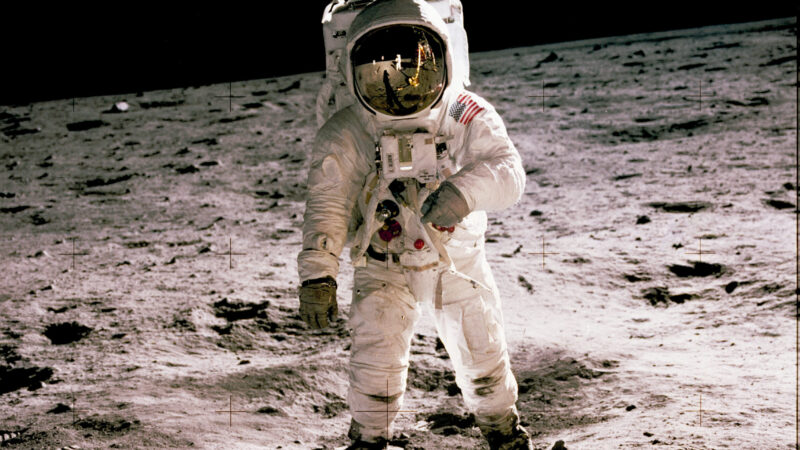

Limbach verweist auf „viele ungenutzte Möglichkeiten“ und schreibt: „Darüber hinaus gibt es in Belgien einfache Möglichkeiten, die Versorgungssicherheit zu erhöhen. Ein riesiges Potential liegt im Einsparen von Strom. Neulich erregte ein Foto aus dem Weltraum Aufmerksamkeit, weil auf dem europäitschen Kontinent bei Nacht nur eine einzige größere Lichtfläche zu sehen war, nämlich Belgien. Mit einem Verzicht auf überflüssige Abendbeleuchtungen würde man nicht nur generell Strom sparen, sondern auch die Lastspitzen reduzieren. Weiterhin ließe sich neben Block C des Gaskraftwerks „Claus“ ebenfalls der ältere Block A mit einer Leistung von über 600 MW reaktivieren. Staatliche Anreize wären sicher hilfreich, um dieses wie auch andere Gaskraftwerke wieder rentabel zu machen. Doch ein kompletter Atomausstieg könnte wegen vermutlich steigender Strompreise einen ähnlichen Effekt haben, zumindest vorübergehend. Je mehr Erneuerbare Energien und moderne Speichersysteme neuen Spielraum bekämen, desto mehr würde sich der Strommarkt entspannen, wodurch die Börsenpreise auch wieder sinken könnten. Besonders vielversprechend – sogar unabhängig von staatlicher Förderung – ist der Beitrag größerer Photovoltaikanlagen in Kombination mit Speichern zum Eigenstromverbrauch, was sich vor allem für Krankenhäuser, Firmen und Hotels anbietet. Die Produktionsspitze des Solarstroms kann dabei von der Mittagszeit in die Abendstunden verlagert und so mit den Verbrauchsspitzen synchronisiert werden.“