Atomgefahren: Aktionswoche für das Atomwaffenverbot

Rund 650 deutsche Abgeordnete haben die ICAN-Abgeordnetenerklärung für das Atomwaffenverbot unterzeichnet. Seit dem Ukraine-Krieg stagniert diese Zahl leider, da viele Politikerinnen und Politiker Berührungsängste zum Thema entwickelt haben. Wir wollen diese Stagnation durchbrechen – mit einer Aktionswoche vom 21. bis 26. September 2023. Dafür wollen wir sowohl die Abgeordneten im Europaparlament, dem Bundestag und den Landtagen ansprechen, die wir noch nicht erreicht haben, als auch die, die bereits unterzeichnet haben und uns in unserem Anliegen unterstützen können. Unsere Botschaft: Jetzt erst recht ist es wichtig, das Atomwaffenverbot zu stärken!

- Hier mehr Informationen bei NUCLEAR-BAN und bei „OHNE RÜSTUNG LEBEN„. Der BUND Deutschland, einer der größten Umweltverbände hierzulande, ist Partner der Internationalen Campagne für ein Atomwaffenverbot – ICAN.

Seit über einem Jahr erleben wir durch Politik und Medien in Russland Drohungen mit Atomwaffen. Gleichzeitig werden in Deutschland, fast ohne Debatte, enorme Geldsummen für massive Aufrüstung bereitgestellt. Der Atomwaffenstandort Büchel wird für die neuen F-35-Tarnkappenatombomber und die neuen B61-12-Atombomben umgebaut, um notfalls taktische Atomwaffen einsetzen zu können.

Glaubwürdig nuklearen Drohungen widersprechen

Die nukleare Teilhabe wird auch durch die Nationale Sicherheitsstrategie bekräftigt. Alle Gespräche über Rüstungskontrolle sind durch den Krieg gelähmt und die mühsam aufgebaute Sicherheitsarchitektur Europas bröckelt zusehends. Wenn wir jetzt nichts machen, wann dann?

Die Bundesregierung könnte der Stationierung russischer Atomwaffen in Belarus – und damit dem erneuten Drehen an der nuklearen Eskalationsspirale – glaubwürdiger widersprechen, wenn sie selbst die nukleare Teilhabe beenden würde. Das wäre auch ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einem Beitritt zum UN-Atomwaffenverbotsvertrag.

Werdet daher mit uns zwischen dem Weltfriedenstag (21. September) und dem Internationalen Tag für die Abschaffung aller Atomwaffen (26. September) aktiv.

So könnt ihr mitmachen:

- fragt noch vor der Sommerpause einen Gesprächstermin mit Abgeordneten aus eurem Wahlkreis für den Zeitraum 21. – 26. September an. In diesem Gespräch sollte es um das Atomwaffenvebot und die ICAN-Abgeordnetenerklärung gehen.

- Auch ein Telefonat oder ein Online-Treffen ist denkbar, wenn sich kein persönliches Gespräch einrichten lässt.

- In der Aktionswoche könnt ihr alternativ eine E-Mail, einen Tweet oder eine andere Anfrage über Soziale Medien an Abgeordnete schicken und diese bitten, die ICAN-Erklärung zu unterzeichnen.

- Abgeordnete, die bereits unterschrieben haben, könnt ihr bitten, ihre Kolleginnen und Kollegen auf die ICAN-Erklärung anzusprechen.

- Ergänzend sollten wir diese Abgeordneten drängen, ihre Unterstützung öffentlich zu bekräftigen, z. B. indem sie sich dafür aussprechen, dass die Bundesregierung an der AVV-Vertragsstaatenkonferenz teilnimmt.

Argumente für den Atomwaffenverbotsvertrag (von Simon Bödecker [Ohne Rüstung Leben])

Atomwaffen sind eine Bedrohung für unsere Sicherheit

- Viele Menschen hatten geglaubt, das nukleare Zeitalter sei überwunden. Doch nun sind die schrecklichsten aller Waffen zurück im Bewusstsein der Öffentlichkeit: weltweite Aufrüstungspläne, Raketentests in Nordkorea und atomare Drohungen aus Moskau.

- Atomwaffen töten wahllos, auch die Zivilbevölkerung. Unter anderem deshalb hat der Internationale Gerichtshof in Den Haag im Jahr 1996 ihren Einsatz für völkerrechtswidrig erklärt.

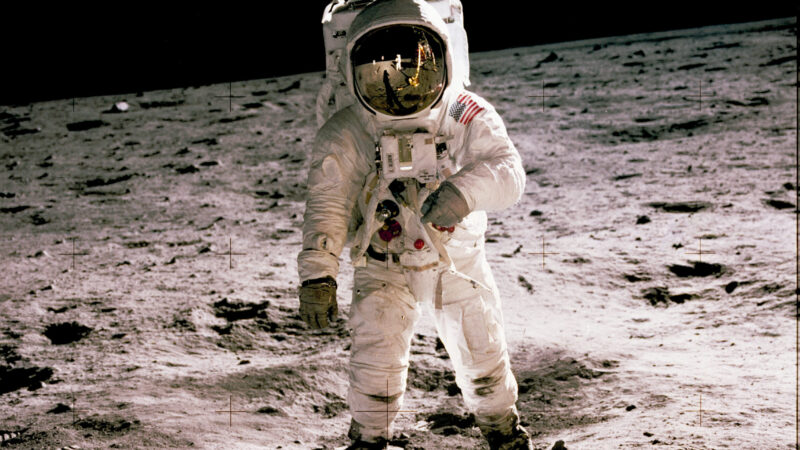

- Im August 1945 wurden zwei – nach heutigen Maßstäben sehr kleine – Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki abgeworfen. 65.000 Menschen verdampften und verbrannten auf der Stelle, bis zum Ende des Jahres starben mehr als 200.000. Unter den Überlebenden häuften sich Krebs und Erbkrankheiten, ausgelöst durch die radioaktive Strahlung.

- Würde heute eine Atombombe auf eine Metropole abgeworfen, wären wohl Millionen Tote zu beklagen. Das Internationale Komitee des Roten Kreuzes warnt, dass keine Versorgung der Überlebenden möglich wäre. Die Internationale Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen (ICAN) geht zudem davon aus, dass ein regionaler Atomkrieg auch das Klima der Erde verändern könnte – Hungersnöte und Epidemien wären die katastrophalen humanitären Folgen.

Die »atomare Abschreckung« ist ethisch verwerflich

- Weltweit existieren mehr als 12.000 Atomwaffen; etwa 2.000 sind ständig in höchster Alarmbereitschaft. Jede davon kann Millionen Menschen töten, radioaktiv verstrahlen und noch viele Generationen später Krebs und Erbkrankheiten auslösen.

- Die Atomwaffenstaaten argumentieren, die »atomare Abschreckung« diene ihrem Schutz. Wenn wir sicher sein könnten, dass kein Land jemals eine Atomwaffe einsetzt, bevor es nicht selbst mit nuklearen Waffen angegriffen wurde, entstünde eine Pattsituation. Das ist nicht nur ethisch verwerflich, weil es die Menschheit in nukleare Geiselhaft nimmt. Es ist auch nicht bewiesen, ob diese Abschreckung überhaupt funktioniert. So arbeiten die großen Atommächte spätestens seit den 1980er-Jahren daran, mit schnellen Mittelstreckenraketen oder zielgenauen »Mini-Nukes« einen Atomkrieg ohne Gegenschlag »gewinnen« zu können. Mit dem Ende des INF-Vertrages finden diese Ideen wieder Gehör. Russland und Nordkorea zeigen zudem, dass die Drohung mit Atomwaffen völkerrechtswidrige Angriffskriege oder schwere Menschenrechtsverstöße möglich macht. Und nicht zuletzt führt der Glaube an die »Atomare Abschreckung« dazu, dass Staaten sich zu wenig um die frühzeitige Beilegung von Konflikten durch Vertrauensbildung und Diplomatie bemühen.

- Doch Gefahr droht nicht nur von Angriffsplänen: Menschen machen Fehler, technische Systeme können versagen. Nur mit viel Glück lässt sich erklären, dass bislang keiner der zahlreichen Irrtümer und Unfälle in einer nuklearen Katastrophe endete. Solange Atomwaffen existieren, ist die Sicherheit der Menschheit bedroht!

Das Atomwaffenverbot ergänzt den Nichtverbreitungsvertrag

- Im Nichtverbreitungsvertrag (Atomwaffensperrvertrag, NPT) von 1970 erklären die Atomwaffenstaaten »in redlicher Absicht Verhandlungen zu führen … zur nuklearen Abrüstung sowie über einen Vertrag zur allgemeinen und vollständigen Abrüstung unter strenger und wirksamer internationaler Kontrolle«. Eine Verpflichtung, der sie bis heute nicht nachgekommen sind. Im Gegenteil: Derzeit laufen Programme, um die Arsenale aufzurüsten und einsatzfähiger zu machen! Daraus resultiert ein Ungleichgewicht, das weitere Staaten – wie zuletzt den Iran – nach nuklearer Bewaffnung streben lässt und gefährliche Konflikte schürt.

- Die atomwaffenfreien Länder und das weltweite ICAN-Bündnis haben in den letzten Jahren scheinbar Unmögliches erreicht: Die völkerrechtliche Ächtung von Atomwaffen! Seit Februar 2021 verbietet der UN-Atomwaffenverbotsvertrag (AVV) allen Vertragsstaaten Entwicklung, Erwerb, Besitz, Weitergabe, Stationierung, Drohung mit und Einsatz von Kernwaffen. Er sieht Programme zur Unterstützung der Millionen Menschen vor, die unter den Folgen von Atomtests leiden. Und er legt fest, wie die Abrüstung von Atomwaffen in beitrittswilligen Staaten organisiert wird. Bis Ende 2022 waren bereits 68 Staaten dem UN-Atomwaffenverbot bei – getreten – und es werden stetig mehr. Anders als oft behauptet, steht der AVV nicht im Widerspruch zum NVV, sondern ergänzt diesen. Das bestätigt auch der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages in einer Expertise vom 19. Januar 2021.

Verbotsverträge zeigen langfristig Wirkung

- Internationale Waffenverbote stoßen zunächst immer auf Widerstand. Die Erfahrung zeigt jedoch: Eine klare Ächtung ist nötig, damit Staaten beginnen, ihr Verhalten zu überdenken! Heute will kein Land mehr mit Streumunition, Landminen, biologischen oder chemischen Waffen in Verbindung gebracht werden – Atomwaffen hingegen gelten vielerorts noch als Statussymbol. Das wird sich in den kommenden Jahren ändern.

- Immer lauter werden die mehr als 150 atomwaffenfreien Staaten ihr Recht einfordern, nicht länger den Risiken von nuklearen Waffen ausgesetzt zu sein. Auch die Menschen, die bis heute unter den furchtbaren Folgen von Atomtests und Atomwaffeneinsätzen leiden, können nicht mehr ignoriert werden. Damit steigt der internationale Druck auf die Atommächte – langsam, aber unaufhaltsam.

- Noch schwerer dürften die Impulse aus der Finanzwirtschaft wiegen: International agierende Banken und Fonds orientieren sich bei Entscheidungen über Investitionen in »kontroverse Waffen« oft am Völkerrecht. Vielerorts prüfen Finanzinstitute schon jetzt, ob sie künftig noch in Firmen investieren, die an der Herstellung von Atomwaffen beteiligt sind.

Deutschland ist Teil des Problems

- Auf dem Luftwaffenstützpunkt Büchel in Rheinland-Pfalz sind 15 bis 20 US-Atombomben stationiert. Im Rahmen der nuklearen Teilhabe werden deutsche Pilotinnen und Piloten ausgebildet, diese Waffen im Kriegsfall einzusetzen. Somit ist Deutschland potenzielles Ziel und potenzieller Ausgangsort atomarer Angriffe!

- Nun sollen die Bomben durch hochgerüstete US-Atomwaffen vom Typ B61-12 ersetzt werden. Zudem will die Bundesregierung das Kampfflugzeug F-35A zum neuen deutschen Atombomber machen.

- Angesichts wachsender Spannungen in Europa wird immer deutlicher, dass die Atomwaffen in Deutschland keinen Schutz bieten, sondern zur Eskalation beitragen. So warnen mehrere deutsche Friedensforschungsinstitute: »Mittelfristig kann nukleare Deeskalation in Europa nur durch ein Ende der nuklearen Teilhabe erreicht werden«.

Die Bundesregierung sollte mit gutem Beispiel vorangehen

- Um dem Atomwaffenverbotsvertrag beitreten zu können, müsste Deutschland dafür sorgen, dass die US-Atombomben vom Luftwaffenstützpunkt Büchel abgezogen werden. Mit dem Ende der nuklearen Teilhabe wäre auch die geplante, milliardenschwere Beschaffung neuer Atomwaffen-Trägerflugzeuge für die Bundeswehr obsolet.

- Anders als häufig behauptet könnte Deutschland jedoch unverändert Mitglied der NATO bleiben. Das bestätigen auch die ehemaligen NATO-Generalsekretäre Javier Solana und Willy Claes und mehr als 50 weitere ehemalige Spitzenpolitikerinnen und -politiker in einem Offenen Brief vom 21. September 2020.

- Die Bundesregierung hat an der ersten AVV-Staatenkonferenz im Juni 2022 als Beobachterin teilgenommen – doch das genügt nicht. Dank seiner zentralen Lage und politischen Bedeutung hat Deutschland eine Vorbildfunktion. Die Regierung sollte diese nutzen, um für die Ziele des Atomwaffenverbotes zu werben. Und sie sollte ihren Worten Taten folgen lassen: Jetzt ist der Moment, alle nötigen Schritte einzuleiten, um mittelfristig die nukleare Teilhabe zu beenden und dem AVV beizutreten. Und damit ein Zeichen für Deeskalation und Frieden zu setzen.

(Auszüge aus Veröffentlichungen von Ohne Rüstung Leben aus den vergangenen Jahren)