WayBack – Dokumentation 2010: Auswirkungen von gezielten Flugzeugabstürzen auf Zwischenlager für Kernbrennstoffe

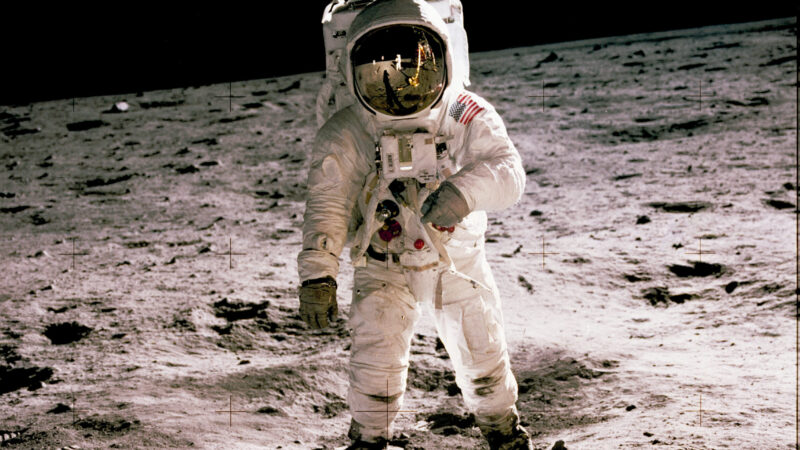

Sind AKWs und die Zwischenlager für hochradioaktive Atomabfälle ausreichend gegen den gezielten Flugzeugabsturz gesichert? Diese Frage war nach den Terroranschlägen von 911 in den USA in aller Welt überaus aktuell. Immerhin hatten die Attentäter zunächst auch den Angriff mit einem Flugzeug auf einen Atomreaktor in der engeren Auswahl für die Dimension dieser Terrorangriffe, – in denen die Täter ihren eigenen Tod einplanten. Was daraus als Gefahr durch Anschläge auf Atomanlagen resultierte und welche Risiken eine Gesellschaft auf sich nehmen will, – darüber entbrannte in den Folgejahren im kleinen Kreis eine heftige Debatte. Angeheizt auch dadurch, dass ein von Behörden geheim gehaltenes Gutachten und nur in Teilen schließlich doch irgendwie bekannt gewordenes Gutachten, aufzeigte, dass mindestens für einige ältere, auch besondere Reaktoren im Rahmen der Atombranche, unverhältnismäßig große Unfall-Risiken bestanden. Doch schon dieses Thema war in der hiesigen Mehrheitsgesellschaft kein besonderes Thema mehr, war doch der Atomausstieg nach der mehrfachen Katastrophe im japanischen Fukushima von dem linken bis ins konservativ-rechte Lager bis in die CSU pro Atomausstieg.

Anfang 2010 geriet die Zwischenlagergung von hochradioaktivem Abfall in den Focus, besonders mit Blick auf den fehlendenden Terrorschutz. Das Oberverwaltungsgericht in Schleswig war mit einer Klage befasst, , die bezweifelte, dass das das Lager in Brunsbüttel ausreichend gesichert sei. Auf den Seiten der damals zuständigen Behörden ist eine Veröffentlichung dazu nicht mehr im Original online (sonst informiert mich bitte!). Für das Original muss man entweder den Atommüllreport oder aber direkt die „Wayback-When“-Machine nutzen. Warum die Erinnerung lohnt: Auch heute ist die Debatte um den ausreichenden Schutz von Atomanlagen brisant: Weil die Anforderungen an den Terrorschutz und neue Risiken infolge des Krieges Russlands in der Ukraine wachsen.

- Aus dem Jahr 2021siehe auch diese Stellungnahme der RSK: Zusammenfassende Stellungnahme der RSK zu zivilisatorisch bedingten Einwirkungen, Flugzeugabsturz. Siehe auch EP_Anlage1_RSK524_Stgn_FLAB_hp.

- Die heute für Atommüll zuständige Behörde BASE berichtet hier zu dem Thema.

- Ausgestrahlt hatte bezogen auf AKWs dieses Gutachten veröffentlicht. Das Öko-Institut hatte 2007 zum AKW Biblis dieses hier begutachtet.

- Der Atommüllreport dokukmentiert diesen Bericht vom damaligen Bundesamt für Strahlenschutz z.B. im Zusammenhang mit den Daten zum Zwischenlager Ahaus im Münsterland hier. Die Wayback-When-Maschine hat das folgende unter diesem Link für die Nachwelt erhalten: https://web.archive.org/web/20110624034240/http://www.bfs.de/de/transport/publika/flab18062003.

Transport / Lagerung > … > Auswirkungen gezielter Flugzeugabsturz

Auswirkungen von gezielten Flugzeugabstürzen auf Zwischenlager für Kernbrennstoffe

Gesetzliche Grundlagen

Das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) ist für die Genehmigung der Aufbewahrung von Kernbrennstoffen in Zwischenlagern nach § 6 des Atomgesetzes (AtG) zuständig und hat zu prüfen, ob die gesetzlichen Voraussetzungen für die Erteilung einer atomrechtlichen Genehmigung nach § 6 AtG erfüllt sind. Hierbei ist gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 4 AtG auch zu prüfen, ob der erforderliche Schutz gegen Störmaßnahmen oder sonstige Einwirkungen Dritter (= SEWD) gewährleistet ist. In diese Prüfung sind auch Terror- und Sabotageakte einzubeziehen.

Bei der Prüfung ist die Beurteilung der Eintrittswahrscheinlichkeit eines solchen Szenarios von besonderer Bedeutung. Dabei kann auf die im Bereich der Schadensvorsorge nach § 6 Abs. 2 Nr. 2 AtG verwendeten Methoden nicht zurückgegriffen werden, da es bei SEWD-Ereignissen nicht um Versagens- oder Fehlerwahrscheinlichkeiten geht, sondern um die Wahrscheinlichkeit einer Realisierung willensgesteuerter Ereignisse.

Nach den Ereignissen in den USA vom 11.09.2001 kann nicht mehr ausgeschlossen werden, dass auch ein Zwischenlager in Deutschland das Ziel eines gezielten Angriffs mit einem Großraumflugzeug werden kann. Nach der Einschätzung des Bundesministeriums des Innern (BMI) liegt ein absichtlich herbeigeführter Flugzeugabsturz auf eine kerntechnische Anlage außerhalb des Wahrscheinlichen, kann aber grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden.

Deshalb prüft das BfS auch die Auswirkungen eines gezielten Absturzes eines Großraumflugzeuges auf Zwischenlager. Ein solches Ereignis darf, um die Schutzziele für Einwirkungen Dritter einzuhalten, nicht zu einer erheblichen Freisetzung radioaktiver Stoffe in die Umgebung führen. Vor dem 11.09.2001 wurde allein der zufällige Absturz von Militärflugzeugen mit wesentlich geringeren Treibstoffmengen betrachtet.

Prüfverfahren

Für jedes momentan bestehende Zwischenlager wurden die möglichen Anflug- und Aufprallszenarien ermittelt. Dabei wurden alle gängigen Verkehrsflugzeugtypen berücksichtigt. Ausgangspunkte der Untersuchungen waren Maximalgewichte und maximaler Tankinhalt des jeweiligen Flugzeugtyps.

Für alle Standort-Zwischenlager und alle drei Zwischenlagerkonzepte wurde für einen möglichen Kerosinbrand eine Dauer von ca. 15 Minuten mit Spitzentemperaturen von bis zu 1.100 °C ermittelt. Die sonstigen Brandlasten (z. B. Sitze, Verkleidungen, Gepäck) würden zu einem nachfolgenden Mischbrand mit Temperaturen unter 700 °C führen, der innerhalb von 25 Minuten abklänge.

Die thermischen Einwirkungen auf die Behälter mit radioaktiven Abfällen können bei diesem Brand zu einer Erhöhung der Gasmenge führen, die durch ein Behälterleck strömen könnte (Standard-Helium-Leckage-Rate von kleiner gleich 10–8 Pascal (Pa) Kubikmeter pro Sekunde (m³/s) auf maximal 10–4 Pa • m³/s). Dies bedeutet keinen gravierenden Verlust der Dichtheit der Transport- und Lagerbehälter.

Abhängig von der Wanddicke und Widerstandsfähigkeit der Zwischenlagerhalle bzw. des Eingangsgebäudes beim Tunnelkonzept würden die Wände bei einem Aufprall unterschiedlich stark beschädigt werden.

Ergebnisse

Die abschließenden spezifischen Ergebnisse liegen für alle drei technischen Grundkonzepte der in Deutschland errichteten Zwischenlager vor:

Hallenbau STEAG-Konzept

Merkmal: dicke Betonstrukturen, Wandstärke ca. 1,2 Meter, Deckenstärke ca. 1,3 Meter, einschiffiges Gebäude.

Bei den nach diesem Konzept erbauten Hallen an den Standorten Lingen, Grohnde, Brokdorf, Unterweser, Krümmel und Brunsbüttel bliebe bei einem Angriff mit einer großen Verkehrsmaschine die Gebäudestandsicherheit erhalten. Es käme lediglich zu einem lokalen Eindringen von Flugzeugteilen und zu einem geringen Kerosineintrag in das Lagergebäude. Bei einem Brand könnte durch thermische Einwirkungen auf die Behälter die Standard-Helium-Leckage-Rate erhöht werden. Dies bedeutet aber keinen gravierenden Verlust der Dichtheit der Transport- und Lagerbehälter.

Hallenbau WTI-Konzept

Merkmal: Wandstärke ca. 70 cm bzw. ca. 85 cm, Deckenstärke ca. 55 cm, zweischiffiges Gebäude, bestehend aus zwei durch eine Zwischenwand abgetrennten Hallen.

Bei den nach diesem Konzept erbauten Hallen an den Standorten Grafenrheinfeld, Biblis, Gundremmingen, Isar und Philippsburg kann ein gezielter Flugzeugangriff zu größeren Schäden mit einem Einsturz von Wänden und des Daches führen. Damit ist das Eindringen größerer Mengen von Kerosin in die Hallen möglich. Jedoch können bei diesen Zwischenlagerhallen Kerosin oder andere Flüssigkeiten über Abflussöffnungen ausfließen. Dadurch wird der Entwicklung eines lang anhaltenden Kerosinbrandes entgegengewirkt. Beim WTI-Konzept kann – bei einem ungünstigen Auftreffen schnell fliegender harter Trümmerteile oder beschleunigter Bauteile des Dachstuhls der Lagerhalle – das Deckelsystem einzelner Transport- und Lagerbehälter direkt getroffen werden. Dies kann zu einer Erhöhung der Leckage-Rate bei wenigen Behältern führen. Die Behälter-Integrität bleibt auch in diesen Fällen erhalten.

Tunnelkonzept

Hierbei handelt es sich um eine unterirdische Sonderlösung aufgrund standortspezifischer Gegebenheiten. In zwei mit Spritzbeton ausgekleideten Tunnelröhren werden die Behälter eingelagert.

Beim Tunnelkonzept in Neckarwestheim blieben bei einem gezielten Absturz eines Großraumflugzeuges sowohl die Standsicherheit des oberirdisch angelegten Eingangsgebäudes als auch die der unterirdischen Tunnelröhren erhalten. Das Eingangsgebäude verfügt über Wand- und Deckenstärken von 1,5 Metern und widersteht dem Anprall eines großen Verkehrsflugzeuges. Kerosin kann nur in begrenztem Umfang über bestehende Öffnungen (z.B. für die Lüftung) eindringen. Im Fall des Tunnelkonzepts entstünde in der Folge des Flugzeuganpralls keine direkte mechanische Belastung für die Behälter. Die möglichen Einwirkungen durch umherfliegende Trümmerteile sind so gering, dass damit kein Nachlassen der spezifizierten Dichtheit (Standard-Helium-Leckage-Rate von ≤ 10-8 Pa • m³/s) verbunden ist.

Zusammenfassung

Die betrachteten Absturz-Szenarien führen nicht zu einer Gefährdung von Leben und Gesundheit infolge einer direkten Strahlung oder infolge der Freisetzung einer erheblichen Menge radioaktiver Stoffe (SEWD-Richtlinie). Die Prüfungen des BfS haben ergeben, dass die Eingreifrichtwerte für den Katastrophenschutz ( 44 kB) von 100 Millisievert (mSv) effektiver Dosis für eine Evakuierung nicht erreicht würden. Das Schutzziel der SEWD-Richtlinie wird damit erfüllt.

44 kB) von 100 Millisievert (mSv) effektiver Dosis für eine Evakuierung nicht erreicht würden. Das Schutzziel der SEWD-Richtlinie wird damit erfüllt.

Auch die Störfallplanungswerte nach § 49 der Strahlenschutzverordnung werden unterschritten. Damit ist die erforderliche Sicherheit für die Aufbewahrung von Kernbrennstoffen für die untersuchten Standort-Zwischenlager an den Kraftwerksstandorten auch bei einem terroristischen Angriff mit einem großen, vollbetankten Verkehrsflugzeug gegeben. Für eventuell neu beantragte Zwischenlager wird eine Einzelfallbetrachtung durch das BfS vorgenommen.

Die Reaktor-Sicherheitskommission, ein unabhängiges Beratungsgremium des Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz- und Reaktorsicherheit (BMU), hat in ihrer Stellungnahme vom 11. Juli 2002 ( 129 kB) zur „Sicherheit deutscher Zwischenlager für bestrahlte Brennelemente in Lagerbehältern bei gezieltem Absturz von Großflugzeugen“ zusammenfassend festgestellt, dass die Transport- und Lagerbehälter auch im Falle des gezielten Absturzes eines Großflugzeuges die wesentliche Schutzfunktion des sicheren Einschlusses der radioaktiven Stoffe gewährleisten.

129 kB) zur „Sicherheit deutscher Zwischenlager für bestrahlte Brennelemente in Lagerbehältern bei gezieltem Absturz von Großflugzeugen“ zusammenfassend festgestellt, dass die Transport- und Lagerbehälter auch im Falle des gezielten Absturzes eines Großflugzeuges die wesentliche Schutzfunktion des sicheren Einschlusses der radioaktiven Stoffe gewährleisten.

Gezielter Flugzeugabsturz auf Zwischenlager für Kernbrennstoffe

Nach den Ereignissen in den USA vom 11.09.2001 kann nicht mehr ausgeschlossen werden, dass auch ein Zwischenlager in Deutschland das Ziel eines gezielten Angriffs mit einem Großraumflugzeug werden kann. Nach der Einschätzung des Bundesministeriums des Innern (BMI) liegt ein absichtlich herbeigeführter Flugzeugabsturz auf eine kerntechnische Anlage außerhalb des Wahrscheinlichen, kann aber grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden.

Das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) ist für die Genehmigung der Aufbewahrung von Kernbrennstoffen in Zwischenlagern nach § 6 des Atomgesetzes (AtG) zuständig und hat zu prüfen, ob die gesetzlichen Voraussetzungen für die Erteilung einer atomrechtlichen Genehmigung nach § 6 AtG erfüllt sind. Hierbei ist gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 4 AtG auch zu prüfen, ob der erforderliche Schutz gegen Störmaßnahmen oder sonstige Einwirkungen Dritter (SEWD) gewährleistet ist. In diese Prüfung sind Terror- und Sabotageakte einzubeziehen. Bei der Prüfung ist die Beurteilung der Eintrittswahrscheinlichkeit eines solchen Szenarios von besonderer Bedeutung. Dabei kann auf die im Bereich der Schadensvorsorge nach § 6 Abs. 2 Nr. 2 AtG verwendeten Methoden nicht zurückgegriffen werden, da es bei SEWD-Ereignissen nicht um Versagens- oder Fehlerwahrscheinlichkeiten geht, sondern um die Wahrscheinlichkeit einer Realisierung willensgesteuerter Ereignisse.

Da ein terroristischer Flugzeugangriff nicht mehr ausgeschlossen werden kann, prüft das BfS inzwischen auch die Auswirkungen eines gezielten Absturzes eines Großraumflugzeuges auf Zwischenlager. Ein solches Ereignis darf, um die Schutzziele für Einwirkungen Dritter einzuhalten, nicht zu einer erheblichen Freisetzung radioaktiver Stoffe in die Umgebung führen. Vor dem 11.09.2001 wurde allein der zufällige Absturz von Militärflugzeugen mit wesentlich geringeren Treibstoffmengen betrachtet.

Die Prüfung erfolgt im Rahmen der Bearbeitung von Anträgen für Zwischenlager nach § 6 AtG bzw. § 17 AtG unter Einbeziehung von Sachverständigen.

Für jedes Zwischenlager werden die möglichen Anflug- und Aufprallszenarien ermittelt, wobei alle gängigen Verkehrsflugzeugtypen, d.h. leichte, mittlere und schwere Maschinen bis hin zur Boeing 747 und zum Airbus 340 berücksichtigt werden. Hierbei werden auch das jeweilige Maximalgewicht sowie die maximalen Tankinhalte einer Boeing 747 (216 m3 Kerosin) bzw. eines Airbus 340 (195 m3 Kerosin) in Betracht gezogen.

Für die Ermittlung der mechanischen Einwirkungen auf das Gebäude werden Aufprallparameter (Aufprallgeschwindigkeiten, Aufprallwinkel, Aufprallflächen und Aufprallorte) und repräsentative Lastfälle (z.B. Aufprall einer vollbetankten großen Maschine mit hoher Geschwindigkeit senkrecht auf eine Stirn- bzw. Seitenwand) ermittelt.

Für harte Flugzeugteile (mit großer Masse und entsprechender Stoßkraft) wie z.B. Triebwerkswelle oder Fahrwerksaufhängung wurden gesonderte Stoßlast-Zeitfunktionen erstellt. Sie werden bei der Analyse der Wirkung von Flugzeugtrümmern auf Gebäude bzw. Behälter zugrunde gelegt.

Die mechanischen Analysen zum Gebäudeverhalten werden unter Verwendung von Finite-Elemente-Rechenmodellen, unterschiedlichen Berechnungsverfahren, z.B. zum Durchstanzverhalten und zum Penetrationsverhalten der Gebäudestrukturen, und Computersimulationen durchgeführt.

Bei der Analyse thermischer Einwirkungen auf das Gebäude wird zunächst betrachtet, welcher Anteil des Kerosins in das Lagergebäude eindringen und damit zu thermischen Einwirkungen auf die Transport- und Lagerbehälter führen könnte. Für die Auswahl ungünstiger Brandszenarien sind neben der Anfliegbarkeit und der eindringenden Brandlast (Kerosin und feste Flugzeugteile) auch der ausfließende Kerosinanteil sowie die Brandfläche, die Brandraumgröße und die Ventilation (Lüftungsverhältnisse) relevant.

Abhängig von der Wanddicke und Widerstandsfähigkeit der Zwischenlagerhalle werden die Wände bei einem Aufprall unterschiedlich stark beschädigt. Bei den untersuchten Hallen mit Wandstärken von 1,2 m bleibt bei einem Angriff mit einer großen Verkehrsmaschine die Gebäudestandsicherheit erhalten; es kommt lediglich zu einer lokalen Penetration von Flugzeugteilen und zu einem geringen Kerosineintrag. Bei den Hallen mit Wandstärken von 0,7 m bzw. 0,85 m kann ein gezielter Flugzeugangriff zu größeren Schäden mit einem Einsturz von Wänden und des Daches führen. Damit ist das Eindringen größerer Mengen von Kerosin möglich, das die Brandeigenschaften im Wesentlichen bestimmt.

Bei Zwischenlagerhallen können Kerosin oder andere Flüssigkeiten ausfließen. Dadurch wird der Entwicklung eines starken lang anhaltenden Kerosinbrandes entgegengewirkt. Für die untersuchten Zwischenlager wurde für den Kerosinbrand eine Dauer von ca. 10 Minuten und eine Temperatur von bis zu 1.100°C ermittelt.

Im folgenden wird beschrieben, welche mechanischen und thermischen Einwirkungen sich für die Behälter ergeben können und wie sich die Behälter bzw. das eingelagerte radioaktive Inventar unter diesen mechanischen und thermischen Lasten verhalten.

Die thermischen Einwirkungen auf die Behälter führen bei der ermittelten Kerosinbranddauer von ca. 10 Minuten zu keinem relevanten Verlust der Dichtheit der Transport- und Lagerbehälter.

Bei Zwischenlagerhallen nach dem STEAG-Konzept prallt das Flugzeug an der massiven Gebäudestruktur ab und kann höchstens lokal begrenzt zu einem kleinen Teil eindringen, so dass nur kleinere Trümmerteile des Flugzeugs mit abgebremster Geschwindigkeit oder kleinere Gebäudetrümmerteile auf die Behälter einwirken können. Dies hat keinen Einfluss auf die Behälterintegrität; die spezifizierte Dichtheit bleibt erhalten.

Bei den Zwischenlagerhallen nach dem WTI-Konzept kann – bei einem ungünstigen Auftreffen schnell fliegender harter Trümmerteile oder eines beschleunigten Dachbinders – die Integrität einzelner Behälter beeinträchtigt sein. Dies kann zu einer Erhöhung der Leckagerate bei einigen wenigen Behältern führen.

Die für Behälter ermittelte Schadensquote wurde bei der Untersuchung der maximal möglichen Freisetzung aus den Behältern zugrunde gelegt. Die Gutachter des BfS sind zu dem Ergebnis gekommen, dass für die Bevölkerung in der Umgebung sich hieraus keine unzulässigen radiologischen Belastungen ergeben. Das BfS als Genehmigungsbehörde hat die Gutachtensergebnisse bewertet und bestätigt. Selbst unter Zugrundelegung ungünstiger Annahmen gemäß den Störfallberechnungsgrundlagen kommt es nicht zu einer Gefährdung von Leben und Gesundheit infolge Direktstrahlung oder Freisetzung radioaktiver Stoffe.

Die Reaktor-Sicherheitskommission hat in ihrer Stellungnahme vom 11. Juli 2002 zur „Sicherheit deutscher Zwischenlager für bestrahlte Brennelemente in Lagerbehältern bei gezieltem Absturz von Großflugzeugen“ zusammenfassend festgestellt, dass die Transport- und Lagerbehälter auch im Falle des gezielten Absturzes eines Großflugzeuges die wesentliche Schutzfunktion des sicheren Einschlusses der radioaktiven Stoffe gewährleisten.

Die Untersuchungen des BfS zum gezielten Flugzeugabsturzes haben ergeben, dass der Eingreifrichtwert für den Katastrophenschutz von 100 Millisievert (mSv) effektiver Dosis und die entsprechenden Werte von 250 mSv (Erwachsenen) bzw. 50 mSv (Kinder, Jugendliche und Schwangere) für die Schilddrüsendosis nicht erreicht würden.

Damit ist die erforderliche Sicherheit für die Aufbewahrung von Kernbrennstoffen für die bislang untersuchten Standort-Zwischenlager nach dem STEAG- bzw. WTI-Konzept auch unter Zugrundelegung eines terroristischen Angriffs mit einem großen, vollbetankten Verkehrsflugzeug gegeben.