Atommüllentsorgung am Abgrund: Ein Lagebericht aus dem grünen Umweltministerium Baden-Württemberg

Die gesamte Atommüllentsorgung in der Bundesrepublik steht am Abgrund. Das macht ein bereits im Februar erstelltes „Papier des baden-württembergischen Umweltministeriums“ (FAZ) deutlich, auch wenn dort nicht alle brisanten Probleme genannt werden. Das Papier zeigt: An allen Ecken und Enden droht das vermeintliche Entsorgungskonzept zur Lagerung aller Arten von Atommüll auseinander zu brechen. Dieses Papier aus dem Hause des grünen Umweltministers Franz Untersteller in Baden-Württemberg „wabert“ seit einigen Tagen durch die Presse. umweltFAIRaendern veröffentlicht hier nun das 18-seitige Papier in voller Länge.

- Tschüss Konrad – Vom Ende eines Endlagers? Grüne BaWü für “Anpassung der Einlagerungsbedingungen”

- “Konrad könnte kippen” – Taz über das marode Atommülllager und grünen Streit um die Sicherheit

DOKUMENTATION:

Verfasser: Baden-Württemberg, Ministerium für Umwelt-, Klima- und Energiewirtschaft, Der Amtschef und Abteilungsleiter Kernenergie, Strahlenschutz.

ENTWURF 12.02.2014

1. Situation Zwischenlager; Brennelemente(BE), schwach- und mittelradioaktiver Abfall

a) Welche Probleme bestehen bei der aus Sicherheitsgründen möglichst schnell not- wendigen Überführung der BE aus den Nasslagern in den AKW in die Behälterzwischenlager? Wie lässt sich die Arbeit der Genehmigungsbehörde bei Genehmigungsverfahren zu Standortzwischenlagern und bei der Behälterzulassung optimieren und beschleunigen?

Das BfS hat derzeit allein für die Anlagen in BW 10 Genehmigungsverfahren für die Standortzwischenlager abzuarbeiten (einschließlich Sicherung) sowie 4 Behälterzulassungen zu erteilen. Die GNS fertigt bereits Behälter der neuen Bauarten (ohne vorliegende Zulassung und ohne abgeschlossene Genehmigungsverfahren). Daraus ergibt sich nach der Zulassung eine Vielzahl von Abweichungsanträgen bei der Erstellung der Konformitätsbescheinigungen.

In den Nasslagern befinden sich auch Brennelemente, deren Inventar von den jetzt weitgehend erteilungsreifen Behälterzulassungen nicht erfasst wird (Bsp: CASTOR V/19). Deren Entsorgung verzögert sich damit.

In den Nasslagern, auch der stillgelegten Anlagen, befinden sich defekte Brennstäbe. Dafür gibt es weder ein validiertes Verpackungskonzept noch zugelassene Behälter. Bei Biblis wird zurzeit das Pilotprojekt zur Verpackung von defekten Brennstäben in Köchern und deren Aufbewahrung in CASTOR-Behältern betrieben. Dieses Verfahren steht aber noch am Anfang.

Ziele:

• Zügige Entsorgung von Brennelementen aus den Nasslagern der stillgelegten

Anlagen

• Verstärkung des BfS

• Lösung für defekte Brennstäbe

• Nutzung von Prüfungen der BAM im Rahmen des Verkehrsrechts

b) Welche Konsequenzen auch für die laufenden Atomkraftwerke entstehen, wenn Änderungsgenehmigungen für die Behälterzwischenlager an den Standorten bzw. die Behälterzulassungen nicht rechtzeitig erteilt werden?

Sachstand:

Situation in BW: GKN ist für den weiteren Leistungsbetrieb auf die Überführung der Brennelemente im Nasslager in Castoren und daher auf die Beladung der CASTOR-V/19-Behälter vor der nächsten Revision im Jahr 2014 angewiesen. KKP hat im Nasslager Block 2 noch ausreichend Stellplätze für die Revision 2014.

Ziel:

• Die Inventare der Nasslager sind im Hinblick auf die Sicherheit und den künfti- gen Rückbau zügig in die Zwischenlager zu überführen. (Zur Sicherung des Weiterbetriebs der laufenden Kernkraftwerke haben die Betreiber ein eigenes Interesse, die abgebrannten Brennelemente von den Nasslagern in die Zwi- schenlager zu überführen.)

c) Welche Konsequenzen ergeben sich aus der Befristung der Genehmigungen der Transport- und Lagerbehälter sowie der Behälter-Zwischenlager (jeweils auf 40 Jah- re) vor Fertigstellung eines Endlagers für hochradioaktive Abfälle?

Die Befristung der Behälterzulassungen (auf 5 Jahre) und die Befristung der Zwi- schenlagergenehmigungen bzw. der Aufbewahrung der BE in den Behältern (auf 40

Jahre) ergeben sich aus den Auflagen der Zwischenlagergenehmigungen. Da die

Behälter in der Regel vorlaufend in den sog. Interimslagern zwischengelagert wur- den, enden die Befristungen auf 40 Jahre zu unterschiedlichen Zeitpunkten.

Im Falle der Behälterzulassungen muss alle 5 Jahre nachgewiesen werden, dass die Behälter jederzeit abtransportiert werden können. Dies wird durch eine Revision der Zulassung alle 5 Jahre erreicht. Da nicht sichergestellt ist, dass dieser Nach- weis bis zum Ende der Zwischenlagerung möglich sein wird, sind Programme zum Alterungsmanagement und Untersuchungen zum Erhalt der Behälter bei sehr viel längeren Lagerzeiten als 40 Jahre notwendig.

Die verkehrsrechtliche Zulassung der Behälter beruht auf der Verwendung als Transportbehälter. Voraussichtlich werden sie nur noch einmal zum Endlager trans- portiert.

Die Betreiber sind durch Auflage verpflichtet, 8 Jahre vor dem Auslaufen der Zwi- schenlagergenehmigung der Aufsichtsbehörde eine Planung über die Auslagerung der bestrahlten Brennelemente vorzulegen. Die theoretische Möglichkeit, ein zent- rales Zwischenlager mit einer Einrichtung zur Wartung und zur Reparatur der Behäl- ter und ggf. zur Vorbereitung der Brennelemente auf die Endlagerung scheidet poli- tisch aus.

Ziele:

• Die Langzeitsicherheit von Lagerbehältern für abgebrannte Brennelemente muss überprüft werden.

• Es müssen neue Festlegungen zum weiteren Vorgehen bei Auslaufen der Zwi- schenlagergenehmigung und zur Anpassung der Auflagen in den Zwischenla- gergenehmigungen getroffen werden.

2. Rückbau

a) Welche Konsequenzen hat die Verzögerung der Kernbrennstofffreiheit für den

Rückbau (Problem Behältergenehmigungen)?

Der Beginn des Rückbaus der Anlage ist durchaus auch möglich, wenn sich Brenn- elemente in den Nasslagern befinden. Allerdings wird dann sowohl das Genehmi- gungsverfahren wie der Rückbau selbst aufwändiger, da Hilfssysteme weiter betrie- ben werden müssen. Im Genehmigungsverfahren wird die Sicherheitsbetrachtung komplizierter, die Sicherungsbereiche müssen erhalten bleiben, der Notfallschutz bleibt in vollem Umfang erhalten. Beim Rückbau selbst müssen die weiterbetriebe- nen Einrichtungen vor Beschädigungen und sonstigen Einwirkungen geschützt werden.

Durch die Überführung der Brennelemente aus den Nasslagern in die Zwischenla- ger wird die Anlage nicht komplett kernbrennstofffrei, da Kontaminationen durch Kernbrennstoffe oder Funde von Brennstoffpellets möglich sind.

Ziel:

• Die Inventare der Nasslager sind im Hinblick auf die Sicherheit und den künfti- gen Rückbau zügig in die Zwischenlager zu überführen. (Zur Sicherung des Weiterbetriebs der laufenden Kernkraftwerke haben die Betreiber ein eigenes Interesse, die abgebrannten Brennelemente von den Nasslagern in die Zwi- schenlager zu überführen.)

b) Entwickelt sich der „Sichere Einschluss“ aufgrund der Verzögerungen des Rück- baus zur besseren Alternative?

Die Brennelementfreiheit der Anlagen ist keine Voraussetzung für den Beginn des Rückbaus. Radioaktive Rückbauabfälle können am Standort auch längerfristig si- cher gelagert werden. Ein Problem könnte sich daraus ergeben, dass die Annah- mebedingungen für Schacht Konrad noch nicht abschließend festgelegt und die Umsetzung der Anforderungen aus der wasserrechtlichen Erlaubnis ungeklärt sind. Die Abfälle können nur soweit konditioniert werden, dass sie längerfristig zwischen- lagerfähig sind (Abfälle werden kompaktiert und getrocknet, brennbare Abfälle wer- den verbrannt und die Asche kompaktiert und getrocknet, flüssige Abfälle werden eingedampft, die Rückstände kompaktiert und getrocknet).

Die Alternative des sicheren Einschlusses ist – über die gesetzliche Benennung als zulässige Stilllegungsmöglichkeit hinaus – nicht geregelt. Sie erfordert die Isolierung bestimmter Teile der Anlage (z.B. des Reaktordruckbehälters) und Abbau der übrigen Anlagenteile. Der Sichere Einschluss ist damit im Hinblick auf eine langfristige Schadensvorsorge mit erheblichem Aufwand verbunden. Nachteilig ist insbesondere, dass für den Rückbau nach mehreren Jahrzeiten, den das Gesetz nicht ausdrücklich fordert, kein fachkundiges Personal mit intensiver Anlagenkenntnis vorhanden sein wird. Deshalb ist der zügige Rückbau auch dann das sicherheitstechnisch bessere Vorgehen, wenn Abfälle am Standort langfristig sicher gelagert werden müssen.

Ziele:

• Zügiger Abbau der Anlagen

• Möglichst kurze Zwischenlagerzeit für radioaktive Abfälle an den Standorten

• Prüfung gesetzlicher Möglichkeiten

o zur Beschleunigung des Rückbaus,

o zur Einschränkung der Möglichkeit des sicheren Einschlusses,

o zu behördlichen Vorgaben für die Durchführung des Abbaus

o zur Verbesserung der Öffentlichkeitsbeteiligung.

• Der zügige Abbau der Anlagen erfordert eine möglichst zeitnahe Inbetriebnah- me des Schachtes Konrad.

• Der Ausbau von Schacht Konrad muss möglichst zügig und dabei rechtssicher vorangebracht werden. Forderungen der niedersächsischen Landesregierung (Koalitionsvertrag) müssen abgearbeitet werden.

c) Welche Möglichkeiten bestehen, unter Beachtung der von der Rechtsprechung be- handelten Risiken einen rechtmäßigen Betrieb der Standort-Zwischenlager zu ge- währleisten?

Am 19.6.2013 hat das OVG Schleswig die Genehmigung vom 28. 11. 2003 für das Zwischenlager Brunsbüttel wegen Ermittlungs- und Bewertungsdefiziten bezüglich des Schutzes gegen terroristische Angriffe aufgehoben. Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig, da die Revision noch vom BVerwG zugelassen werden könnte.

Sollte die Beschwerde abgewiesen und damit das Urteil rechtskräftig werden, wird die schleswig-holsteinische Aufsichtsbehörde den illegalen Zustand dulden müssen, da kein Abtransport möglich ist. Das Zwischenlagerbetriebsreglement wird zur Gewährleistung der Sicherheit aufsichtlich entsprechend dem Genehmigungsregle- ment angeordnet werden.

Die Genehmigungen der Zwischenlager, die nicht beklagt oder über deren Klage vor Änderung der Rechtsprechung entschieden wurde, sind formal nicht betroffen. Die nach Auffassung des OVG Schleswig bestehenden Ermittlungs- und Bewer- tungsdefizite dürften materiell jedoch wohl bei allen Genehmigungsentscheidungen vorgelegen haben.

Da die standortnahe Zwischenlagerung abgebrannter Brennelemente gesetzlich vorgeschrieben ist, muss das BfS eine neue atomrechtliche Genehmigung auf der Basis neuer Prüfungen erteilen. Bei allen Zwischenlagern muss das BfS in den an- hängigen (Änderungs-)Genehmigungsverfahren ebenfalls die neuen Maßstäbe an- legen, falls das Urteil rechtskräftig wird, was deutliche Verzögerung der Genehmi- gungsverfahren zur Zwischenlagerung erwarten lässt.

Ziele:

• Gewährleistung des Weiterbetriebs der Standort-Zwischenlager auf höchstem

Sicherheitsniveau.

• Durchführung ergänzender Untersuchungen zur Behebung der Ermittlungs- und

Bewertungsdefizite.

d) Welche Konsequenzen ergeben sich aus der auch bei schwach- und mittelaktiven

Abfällen (SMA) noch nicht realisierte Schließung der Entsorgungskette?

Sachstand:

Radioaktive Abfälle werden von den Abfallverursachern nur soweit konditioniert, dass sie längerfristig zwischenlagerfähig sind. An den Standorten müssen Zwi- schenlager für radioaktive Abfälle errichtet werden, deren Kapazität die gesamte Menge der Rückbauabfälle aufnehmen können.

3. Schacht Konrad; Stand und weiteres Vorgehen

a) Welche Konsequenzen hat die Befristung der Geltungsdauer der „Gehobenen Was-

serrechtlichen Genehmigung“ bis 2047

Die gehobene wasserrechtliche Erlaubnis zur Endlagerung von radioaktiven Abfällen im Endlager Konrad wurde auf 40 Jahre befristet erteilt. Die Frist beginnt mit der Be- standskraft des Planfeststellungsbeschlusses für das Endlager Konrad, d.h. mit Da- tum 26. März 2007. Die Gehobene wasserrechtliche Erlaubnis endet somit am 26. März 2047.

Nach der Begründung des Planfeststellungsbeschlusses endet die Betriebsphase des Endlagers mit den Maßnahmen zur Verfüllung. Die Gebäude der Tagesanlagen werden dekontaminiert, abgebrochen oder einer anderen Nutzung zugeführt. Bislang wird von einer Einlagerungsdauer von mindestens 30 Jahren und einer Betriebszeit von ca. 80 Jahren ausgegangen. Bei einem heute anzunehmenden Betriebsbeginn ca. in 2025 wäre das Ende der Einlagerung frühestens im Jahr 2055 erreicht. Jedes Jahr, mit dem sich der Einlagerungsbeginn verzögert, verkürzt die Einlagerungszeit.

Ziele:

• Zur Erreichung der notwendigen Rechtssicherheit und zur Sicherstellung der kontinuierlichen Einlagerung der anfallenden schwach- und mittelradioaktiven Abfälle sollte die Befristung der gehobenen wasserrechtlichen Erlaubnis zur Endlagerung neu beraten und festgelegt werden.

• Die Terminsituation, muss anhand der wichtigsten Meilensteine transparent und zeitnah dargestellt werden. Hierbei sind der Beginn des Betriebs (Inbetrieb- nahmen, Abnahmeprüfungen etc.) und der Termin des Einlagerungsbeginns

von entscheidender Bedeutung.

• Die Frist sollte erst mit dem Einlagerungsbeginn anfangen zu Laufen. Die recht- lichen und technischen Möglichkeiten sind zu prüfen.

b) Welche Überprüfungsmaßnahmen insbesondere aufgrund des Alters der Planfest- stellung sind im Hinblick auf den Fortentwickelten Stand von Wissenschaft und Technik geplant und in welchem Umfang soll Schacht Konrad überprüft werden?

Der Koalitionsvertrag von SPD und GRÜNEN in NI sieht vor, dass unter Berücksich- tigung der Erfahrungen mit der Asse eine Neubewertung der Konzeptions- und Ein- lagerungssituation von Schacht Konrad im Rahmen des Endlagersuchverfahrens erfolgen soll. Im Standortauswahlgesetz werden schwach- und mittelaktive Abfälle nicht behandelt.

Ziele:

• Es ist das Ziel, das Endlager Schacht Konrad rasch und rechtssicher in Betrieb zu nehmen. Fragen der bestandskräftigen Zulassung sollten im zulässigen aufsichtlichen Prüfungsprogramm aufgegriffen werden.

• Es sollte eine offene Diskussion der G-Länder erfolgen, um ein gemeinsames

Ziel und Einigung über die notwendigen Überprüfungen von Konrad zu erzielen.

c) Welche Risiken bestehen auch mit Blick auf die gesamte Entsorgungssicherheit?

Eine weitere deutliche Verschiebung des Einlagerungsbeginns hätte zur Folge, dass beim Rückbau der Kernkraftwerke zusätzliche Lagerflächen an den Standorten eingerichtet werden müssten. Möglicherweise müssten dann auch die Anforderungen an die konditionierten Gebinde für eine noch längere Zwischenlagerzeit neu spezifiziert werden.

Für BW ergibt sich das Problem, dass die Abfälle aus der HDB, dem größten Zwi- schenlager für schwach- und mittelradioaktive Abfälle in Deutschland, noch später abfließen und der Rückbau der Einrichtungen der WAK und des KIT sich weiter ver- zögert.

Ziel:

• Es ist das Ziel, das Endlager Schacht Konrad rasch und rechtssicher in Betrieb zu nehmen.

d) Wie kann die Stringenz und Transparenz im Verfahren, insbesondere bzgl. des Ausbaufortschritts insbesondere anhand von Meilensteinen verbessert werden?

Bislang hat der Bund keine verlässlichen Prognosen für den Betriebsbeginn bzw. den Einlagerungsbeginn nennen können. Dies hat der Ausschuss Ver- und Entsor- gung im Jahr 2012 (64. Sitzung, Beiblatt) zum Anlass genommen, um auf Antrag Niedersachsens eine Jährliche Berichterstattung anhand von wesentlichen Meilen- steinen im Verfahren einzufordern. Ein erster Bericht des Bundes soll auf der nächsten Sitzung im April 2014 vorgelegt werden.

Ziel:

• Dem Verfahren zum Ausbau Schacht Konrad fehlt es an Transparenz bei der Darstellung des Ausbaufortschritts. Diese zu schaffen ist eine wesentliche Auf- gabe des Bundes. Hierauf müssen die Länder mit Nachdruck drängen.

e) Regelmäßige Überprüfung der Kapazitätsauslastung anhand der jährlichen Abfall- statistiken?

f) Bestehen realistische Erweiterungsmöglichkeiten von Schacht Konrad entspre- chend dem ursprünglichen Antrag? Erforderlichkeit weiterer Endlager?

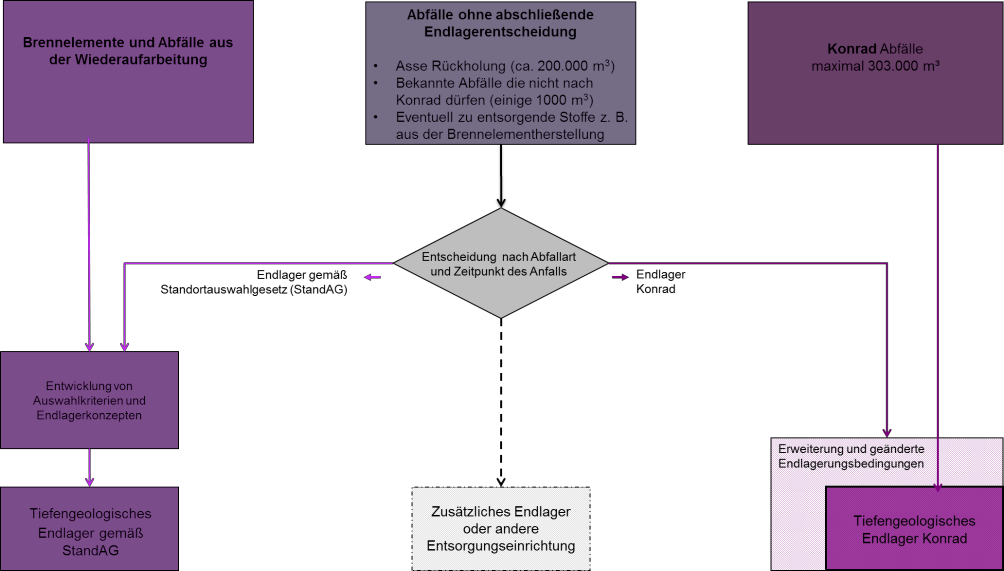

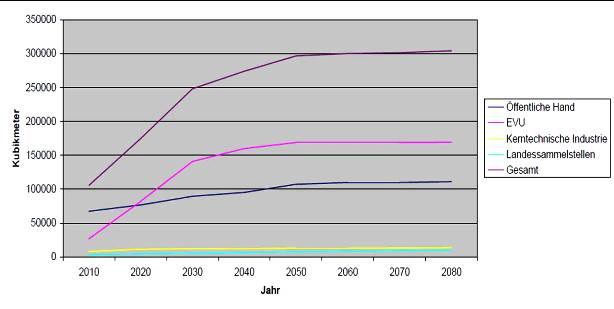

Die Beratungen bei der Erstellung des Berichts der Bundesrepublik Deutschland im Rahmen der Umsetzung der EU-Richtlinie (Napro) hat gezeigt, dass das genehmig- te Volumen von Schacht Konrad offenbar, wenn überhaupt, nur knapp ausreicht um die insgesamt prognostizierten schwach- und mittelradioaktiven Abfallmengen alle im Schacht Konrad zu lagern.

Daneben gibt es noch weitere Abfälle, die endgelagert werden müssen, für die aber noch kein geeignetes Endlager konzipiert ist.

Daneben gibt es noch weitere Abfälle, die endgelagert werden müssen, für die aber noch kein geeignetes Endlager konzipiert ist.

Ziel:

• Rechtzeitige Entscheidung, ob eine Erweiterung der Genehmigung Schacht Konrad oder eine Endlagerung der SMA an einem anderen Ort erfolgen soll.

g) Stand und Terminsituation bei der Zulassung Konrad-konformer Behälter

Für die Endlagerung von schwach- und mittelradioaktiven Abfällen im Endlager Konrad sind verschiedene zylindrische und kubische Behältertypen definiert, die je nach vorgesehenem Abfalltyp und Aktivitätsinventar spezifische Sicherheitsanforderungen erfüllen müssen, z.B. hinsichtlich konstruktiver Vorgaben, Korrosionsschutz, mechanische und thermische Auslegung für Betriebs- und Störfall-Bedingungen.

Zum Nachweis der Eignung eines neuen Behälters für das Endlager Schacht Kon- rad sind dafür verschiedene Baumusterprüfungen (z.B. Stapeldruckprüfung, Hebe- prüfung, Fallprüfung) und der Nachweis eines geeigneten Qualitätssicherungspro- gramms für die Serienfertigung vorgeschrieben.

Für den Nachweis der Eignung eines bereits bestehenden, schon beladenen Behäl- ters (Altbehälter) für das Endlager Schacht Konrad gelten die gleichen sicherheits- technischen Anforderungen wie für Neubehälter. In diesem Fall wird allerdings ge- prüft, ob Ergebnisse bereits durchgeführter Prüfungen und QS-Maßnahmen (z.B. aus Verfahren zur verkehrsrechtlichen Zulassung) anerkannt werden können. Wer- den nicht alle Anforderungen erfüllt, müssen besondere Vorkehrungen getroffen werden.

Im Auftrag des BfS prüft die BAM die vorgelegten Sicherheitsnachweise der Antrag- steller auf der Basis der gültigen Endlagerbedingungen Konrad und erstellt nach Abschluss ein Prüfzeugnis. Das BfS bestätigt dann die Endlagereignung der Behäl- terbauart.

Informationen zum Stand der Verfahren sind den Aufsichtsbehörden nur indirekt über Gremiensitzungen und Vorträge des BfS oder der BAM zugänglich.

Im Mai 2013 lagen für 18 Abfallbehältertypen (4 zylindrische Betonbehälter, 11

Stahlblechcontainer, 1 Betoncontainer, 2 Gusscontainer) die BAM-Prüfzeugnisse vor, für einen (Stahlblechcontainer TYP II) auch die BfS-Zustimmung (Quelle: Vor- trag des BfS beim AK Landessammelstellen im Mai 2013). Die Verfahren dazu dau- erten in jedem Einzelfall mindestens 2 Jahre.

Die Bauartprüfung von Neubehältern ist inzwischen soweit abgeschlossen, dass ausreichend Behälter für jetzt noch anfallende Abfälle zur Verfügung stehen.

Die Zulassung der Altbehälter für das Endlager Schacht Konrad ist dagegen äu- ßerst langwierig. Beispielsweise müssen für ca. 13.000 beladene Abfallbehälter der HDB nachträglich die Zulassung für das Endlager Schacht Konrad erwirkt oder

bestätigt werden. Davon wurde bislang nur für einen Fassstahlcontainer Typ IV die Zulassung für die Baureihe 2003 bestätigt. Das umfasst 194 von 13.000 Altbehältern der HDB.

HDB muss insgesamt für ca. 7 Abfallbehältertypen mit 21 Baureihen die Zulassun- gen überprüfen oder erwirken. Auch die Kernkraftwerke verfügen über Altbehälter (insbesondere Mosaik-Behälter mit Harzen), die einer Nachqualifizierung bedürfen (Quelle: Vortrag HDB bei der 5. Sitzung des AK „Erfahrungsaustausch Endlagerbehälter“ im August 2011).

Die BAM hat in dem für die Verfahren zuständigen Bereich das Personal nach eigenen Angaben um eine Person zur Koordinierung der Verfahren verstärkt. Angaben über die Zeitdauer für Zulassungsverfahren hat die BAM oder das BfS bislang nicht gemacht.

Ziele:

• Die Informationen zum Stand der Verfahren sollten für die atomrechtlichen

Aufsichtsbehörden der Länder verfügbar gemacht werden.

• Die Verfahren zur Nachqualifizierung von Altbehältern müssen zügig durchge- führt werden.

4. Deponierung Asse-Abfälle

Sonderproblem: Behandlung und Endlagerung der ASSE-Abfälle

Die Rückholung ist die vorrangige Option für die Stilllegung der Asse.

Derzeit wird der für die Bergung geplante neue Schacht 5 erkundet. Bergetechnologie und Zwischenlager werden ebenfalls geplant. Darüber hinaus wird derzeit ein Konzept zu möglichen Zugangsvarianten zu den Einlagerungskammern für die Rückholung er- arbeitet. Es wurde im Asse-Gesetz unter anderem geregelt, dass für die Rückholung kein atomrechtliches Planfeststellungsverfahren erforderlich ist. Außerdem erhält das Gesetz die Möglichkeit, von Vorschriften der Strahlenschutzverordnung abzuweichen, wenn der erforderliche Strahlenschutz weiter gewährleistet wird.

Ca. 126.000 Fässer mit schwach- und mittelradioaktiven Abfällen lagern in der Asse.

In welchem Zustand sich die Behälter befinden, ist weitgehend nicht bekannt. Zustand und Inhalt der Gebinde sind entscheidend für die sichere Verpackung und die spätere Entsorgung in einem geeigneten Endlager. Herausforderungen stellen auch die Rück- holung, die Konditionierung (einschließlich Neuverpackung) und anschließende Zwi- schenlagerung der Abfälle dar. Weitere Unwägbarkeiten bei der Rückholung stellen hierbei die gebirgsmechanischen Prozesse und mögliche Wasserzutritte vor und wäh- rend der Bergung dar.

Die Rückholung erfordert die Neuerfassung und Neuverpackung der Abfälle mit an- schließender standortnaher Zwischenlagerung und Suche eines Endlagerstandortes. Schacht Konrad scheidet nach Kapazität der derzeitigen Zulassung aus. Es wäre fast eine Verdoppelung der zugelassenen Menge von maximal 303.000 Kubikmeter Abfäl- len erforderlich.

Ziele:

• Die schwach- und mittelradioaktiven Abfälle müssen dauerhaft von der Umwelt und somit möglichen Einflüssen auf Mensch und Natur isoliert werden.

• Der sichere Einschluss der Abfälle muss neben der präferierten Rückholung weiter unvoreingenommen unter umfassender Abwägung der Risiken der jeweiligen Ent- sorgungsketten in Betracht gezogen werden.

• Es ist zu gewährleisten, dass für die rückgeholten Asse-Abfälle rechtzeitig sichere

Zwischenlagerkapazitäten standortnah zur Verfügung stehen.

• Eine Änderung des Planfeststellungsbeschlusses für Konrad (zur Aufnahme der Asse-Abfälle) ist nicht sinnvoll, da dies die Endlagerung der übrigen schwach- und mittelradioaktiven Abfälle in Deutschland weiter um viele Jahre, wenn nicht Jahrzehnte verzögern.

5. Deponierung freigemessener Abfälle

a) Muss die Strategie der (zweckgerichteten) Freimessung und Deponierung geändert werden?

Nach den Regelungen zur Freigabe von radioaktiven Stoffen, die beim Betrieb und Rückbau kerntechnischer Anlagen sowie in Industrie, Medizin und Forschung anfal- len, muss sichergestellt sein, dass für Einzelpersonen der Bevölkerung höchstens eine effektive Dosis von 10 Mikrosievert im Kalenderjahr anfallen kann. Demgegen- über beträgt die natürliche radiologische Belastung in Deutschland rund 2.300 Mik- rosievert pro Jahr. Das Konzept, eine zusätzliche radiologische Belastung von 10 Mikrosievert als unbedenklich zuzulassen („De-Minimis-Regelung“) ist international anerkannt. Der Nachweis, dass diese Bedingung eingehalten wird, erfolgt über die Freimessung der jeweiligen Materialien. Die Materialien können anschließend un- eingeschränkt verwendet, verwertet oder beseitigt oder zweckgerichtet, z.B durch Ablagerung auf einer Deponie oder Verbrennung in einer Verbrennungsanlage, beseitigt werden.

In der Praxis kann damit ein erheblicher Massenanteil (ca. 200.000 Mg pro AKW) auf dem Weg der uneingeschränkten Freigabe in den konventionellen Stoffkreislauf überführt werden.

In Teilen der Bevölkerung wird dieses Vorgehen kritisch gesehen, da gesundheitli- che Belastungen, Imageschäden und Standortnachteile für die jeweilige Region bis hin zu einer Bedrohung der wirtschaftlichen Existenzgrundlage befürchtet werden. Alternativ wird häufig das „Französische Modell“ angeführt, nach dem vergleichbare Abfälle auf eine zentrale Deponie abgeliefert werden (Strahlenschutz-Deponie). Auch wird gefordert, diese Abfälle am Standort zwischenzulagern oder die AKW stehen zu lassen (zur Bewertung des „Französischen Modells“ siehe Buchstabe c)).

Ziele:

• Beibehaltung der Strategie der Freimessung

• Offene Kommunikation, Einführung weiterer Kontrollschritte prüfen

b) Bedarf es zusätzlicher einheitlicher Rahmenbedingungen für die Deponierung (An- nahmeverpflichtung) zweckgerichtet freigegebener radioaktiver Abfälle?

c) Ist der französische Weg der zentralen Endlagerung der freigebbaren Abfälle eine mögliche Alternative? Was würde es für dessen Realisierung brauchen?

Mit der Umsetzung der in § 29 der Strahlenschutzverordnung vorgegebenen Rege- lungen kann die Einhaltung des 10 µSv-Kriteriums bei der Beseitigung von Abfällen aus kerntechnischen Einrichtungen auf hierfür geeigneten Deponien oder in Ver- brennungsanlagen sichergestellt werden. Die behördliche Feststellung der Überein- stimmung mit den in den Freigabebescheiden festgelegten Anforderungen bewirkt die Entlassung der freigemessenen radioaktiven Stoffe aus dem Regelungsbereich des Strahlenschutzrechts. Sie unterliegen dann den Regelungen des Abfallrechts, das die Voraussetzungen und Randbedingungen für das weitere Verfahren zur Be- seitigung der Abfälle eindeutig regelt.

Während für die Stilllegung der französischen Reaktoren anfänglich, d. h. seit den späten 1980er Jahren, die Stilllegungsstrategie des Sicheren Einschlusses mit ca.

50 Jahren Wartezeit favorisiert wurde, zeichnete sich Mitte der 90er Jahre ab, dass der unmittelbare Rückbau vorteilhafter ist. 2001 entschied die EDF, diese Strategie für alle gasgekühlten Reaktoren, den ersten DWR (Chooz A) und die Reaktoren EL4 und Superphénix anzuwenden.

Frankreich hat die in der EU-Grundnorm eröffnete Möglichkeit, aus dem Umgang mit radioaktiven Stoffen angefallene Materialien, die geringfügig kontaminiert oder aktiviert sind, über eine Freigaberegelung aus der strahlenschutzrechtlichen Über- wachung zu entlassen, nicht in nationales Recht umgesetzt. Das französische Ent- sorgungskonzept für Abfälle aus dem Rückbau kerntechnischer Anlagen sieht vor, den Entsorgungsweg der Abfälle auf Basis einer im Vorfeld der Stilllegung vorge- nommenen Anlagenzonierung durchzuführen. Dazu werden unter Zugrundelegung der Betriebshistorie sowie auf Basis von Plausibilitätsbetrachtungen und vorliegen- den Messungen Anlagenbereiche mit vorhandenen oder potenziell vorhandenen Kontaminationen von solchen abgegrenzt, die mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht kontaminiert sind. Anlagenbereiche, die nicht Bestandteil von Kontrollbereichen der Anlagen waren, können als nicht radioaktiv kontaminiert angenommen und die dort anfallenden Abfälle nach entsprechenden Beweissicherungsmessungen in den konventionellen Stoffkreislauf überführt werden.

Die aus den „radioaktiven Bereichen“ stammenden und als „sehr schwach- radioaktiv“ (mittlere Aktivitätskonzentration < 10 Bq/g) eingestuften Materialien (auch Großkomponenten) werden, ohne diese hinsichtlich ihrer radiologischen Qualität näher zu charakterisieren, direkt in einem zentralen oberflächennahen Zwi- schenlager (Deponie) abgelagert. Dadurch kommen auch Abfälle, die nur potenziell oder so geringfügig kontaminiert sind, dass sie in Deutschland uneingeschränkt freigebbar wären, auf diese Deponie.

Die in Frankreich der Abfallkategorie VLLW („very low level waste“) zugeordneten

Abfälle werden seit 2003 in der Entsorgungseinrichtung Centre de Morvilliers in

dem an Lothringen angrenzenden Department Aube in oberflächennah ausgehobe- nen Gräben eingelagert. Die Deponie erfüllt die an Deponien zur Ablagerung von

als gefährlich eingestufte Abfälle gestellten Anforderungen. Der aus Tonschichten aufgebaute Untergrund dieser 45 ha großen Deponie weist eine Dicke von mindes- tens 15 m auf. Die Deponie verfügt über eine Lagerkapazität von 650.000 m3 und sieht eine Betriebszeit von 30 Jahren vor. Die Auslegung sah zunächst eine jährli- che Annahmekapazität von 25.000 m3/a vor. Durch entsprechende Anpassung der Einlagerungszellen kann seit 2009 ein Abfallvolumen von 35.000 m3/a angenom- men werden. Da auch diese Annahmekapazität das für den Zeitraum 2010 bis 2020 erwartete jährliche Abfallaufkommen nicht aufnehmen kann und die Einlagerungs- kapazität der Deponie bis 2030 deutlich überschritten wäre, wurden Überlegungen angestellt, das erforderliche Einlagerungsvolumen z.B. durch Maßnahmen zur Volumenreduzierung, die Verbesserung des Vorgehens bei der Zonierung und die Verwertung eines Teils des Abfalls im nuklearen Bereich, zu reduzieren.

Die Vorgehensweise des Umgangs mit sehr schwach radioaktivem Material hat den

Vorteil, dass ein sehr großes Volumen des rückbaubedingt anfallenden Materials, für einen längeren Zeitraum (30 Jahre) überwacht und zentral abgelagert wird. Die Bedingungen für dieses Konzept sind in Frankreich besonders günstig: Die gewähl- te Region ist aufgrund der dort vorkommenden massiven Schichten von Tongestein für die Lagerung von Abfällen mit Aktivität geeignet. Die Akzeptanz bei der Bevölke- rung ist in dieser wirtschaftlich schwach entwickelten Region vorhanden.

Der Nachteil ist, dass eine derart große Deponie, die eine vergleichbare geologi- sche Barrierewirkung hat wie in Frankreich und fernab von intensiv genutzten Flä- chen liegt, in Deutschland kaum gefunden werden kann. Das Beispiel aus Frank- reich zeigt auch, dass in der Praxis „nachgesteuert“ werden muss, wenn ein ur- sprünglich ausreichend erscheinendes Deponierungsvolumen sich dann doch als unzureichend erweist – was in der Öffentlichkeit kritisch aufgenommen werden dürfte.

Der wesentliche Einwand gegen das „französische Modell“ ist jedoch, dass mit seiner Verfolgung eine Scheinsicherheit für ein in der Öffentlichkeit wahrgenommenes Problem suggeriert wird, das faktisch jedoch nicht besteht. Vor dem Hintergrund, dass auch konventionelle Abfallstoffe aufgrund der natürlichen Radioaktivität in ei- nem vergleichbaren oder sogar höheren Umfang (vgl. die Konzentrationswirkung von Schadstoffen bei der Abfallverbrennung und der Deponierung von Verbren- nungsaschen) radiologische Messwerte aufweisen können, die dennoch jeweils weit unterhalb der Werte der natürlich vorkommenden radiologischen Belastung lie- gen, ist eine solche Forderung nicht zielführend.

Ziele:

• Keine Einrichtung von zentralen oder regionalen Strahlenschutzdeponien für zweckgerichtet freigemessene Abfälle.

• Es muss intensiv und sachlich informiert werden. Aggregierte Abfalldaten, d.h. Ergebnisse von Messungen, annehmende Deponie, Abfallmenge, Auslastung der 10µSv, sollten ins Internet eingestellt werden.

• Eignung und Zuverlässigkeit der Überwachung der Freimessungen beim Betreiber öffentlich belegen.

• Die Begleitung der Freigabemessungen in der Anlage durch einen von der De- ponie oder den zuständigen kommunalen Stellen beauftragten externen Gut- achter als vertrauensbildende Maßnahme.

6. Transportsituation; Rückführung CASTOREN aus F und GB

Wird hier zunächst nicht behandelt.

7. Veränderungen des rechtlichen Rahmens

a) Haltung gegenüber der 14. Änderung des AtG zur Umsetzung der EURATOM- Entsorgungsrichtlinie?

b) Befassung mit dem vorgesehen Bericht der Bundesregierung zur Entsorgungssitua- tion gegenüber EU-Kommission (Abgabetermin 13.08.2015)?

Der Richtlinie 2011/70/Euratom verlangt, ein nationales Programm für die Entsorgung abgebrannter Brennelemente und radioaktiver Abfälle aufzustellen, dieses durchzuführen, regelmäßig zu überprüfen und zu aktualisieren.

Das Entsorgungsprogramm wird von der Bundesregierung unter Federführung des BMU entwickelt. Das Entsorgungsprogramm ist der EU Kommission spätestens zum 23. August 2015 vorzulegen und bei späteren wesentlichen Änderungen diese hierüber zu informieren. Das Entsorgungsprogramm wird dann einem Peer Review Verfahren unterzogen.

Ziel:

• Der Entsorgungsbericht sollte keine im Beteiligungsprozess des Standortaus- wahlgesetzes entstehenden Entscheidungen vorwegnehmen.

8. Umsetzung des Standortauswahlgesetzes (Kommission, Behörde, u.a.)

Wird hier zunächst nicht behandelt.